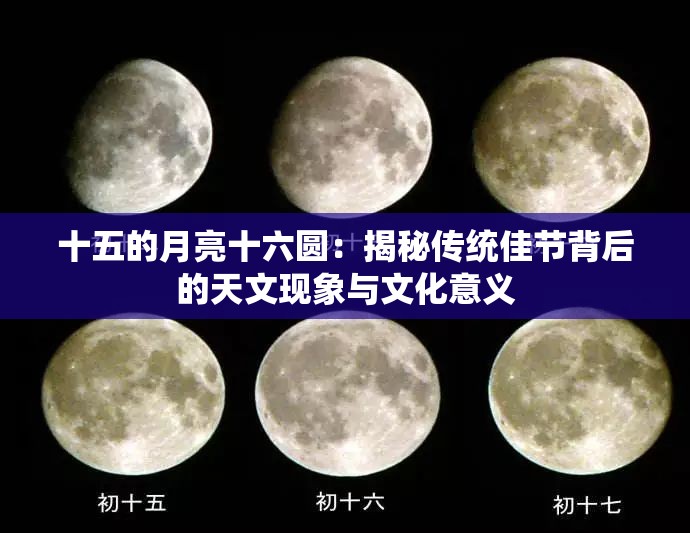

十五的月亮十六圆:揭秘传统佳节背后的天文现象与文化意义

月圆背后的时间差:农历历法的精妙设计

每年中秋,总有人发现满月出现在农历十六而非十五。这一现象源于古代历法的智慧:农历以月相变化为基准,一个月平均29.5天。由于月球绕地球公转轨道为椭圆形,实际周期存在微小差异。为了平衡时间差,古人设计"朔望月"系统,通过"闰月"调整月份长度。当新月(朔日)到满月(望日)超过14天时,满月便推迟至十六出现。这种精准的天文计算,早在汉代太初历中已有记载。

月球轨道的"偏心运动":科学视角下的视觉魔术

现代天文学进一步揭示,月球轨道近地点(距地球35.6万公里)与远地点(40.7万公里)的差异导致月相变化速度不同。当月球处于远地点时,移动速度减缓约12%,满月可能延迟至十六甚至十七。更奇妙的是,近地点的满月直径比远地点大14%,亮度提升30%,这就是民间"超级月亮"说法的科学依据。2023年9月29日中秋恰逢近地点满月,月亮实际圆满时刻为十七日凌晨2:57,却因时差被计入十六日夜。

月圆之夜的千年文化密码

从周礼"中秋夜迎寒"的祭月仪式,到唐代文人"玩月"风尚,十六圆月承载着独特的文化意涵。宋代梦粱录记载临安城十六夜"倾城踏月"的盛况,因十五祭祀后的次日更宜娱乐。岭南地区至今保留"追月"习俗,十六夜设宴续庆,桌上必备芋头象征"剥鬼皮"。在江南水乡,十六放河灯的仪式暗合潮汐规律——农历十六恰逢天文大潮,水流更利祈愿远达。

月相经济学:被天文影响的传统产业

潮汐规律深刻塑造了沿海文明。福建渔民至今遵循"十五放网,十六收鱼"的古训,因十六的大潮更利捕捞。苏州刺绣匠人则坚持"月圆不绣龙睛",认为满月光线影响丝线色泽判断。云南普洱茶产区,十六采摘的"月光白"被视为上品,茶叶在月夜下自然萎凋的工艺已传承六百年。这些传统智慧本质是古人将天文规律转化为生产经验的结果。

数字时代的月相新解:科技与传统碰撞

现代天文软件可精确预测未来百年的月圆时刻。数据表明,2000-2050年间,十六满月占比达53.7%。在甘肃敦煌,数字光影技术重现了敦煌星图中标注的二十八宿月行轨迹;杭州西湖景区运用AR技术,游客扫码即可看到苏轼笔下"暮云收尽溢清寒"的虚实交融之月。当卫星导航取代观星定位,月相文化正以新的形态延续生命力。

皓月当空,既是天体运行的物理规律,更是文明传承的精神坐标。从甲骨文的"夕"字刻画月缺,到阿波罗飞船带回月岩样本,人类对月相的探索从未停歇。下一次仰望十六圆月时,我们看到的不仅是38万公里外的岩石卫星,更是跨越千年的文明对话——那里有祖先的智慧结晶,也有未来的无限可能。