黄色视频小便引发热议:探讨网络内容监管与用户行为规范的重要性

近日,“黄色视频小便”事件引发广泛争议,一段涉及低俗行为的视频在多个社交平台传播,迅速成为舆论焦点。该事件不仅暴露了网络内容监管的漏洞,也引发公众对用户行为规范的深度反思。如何在保障言论自由的维护网络环境的健康性,成为亟待解决的社会议题。

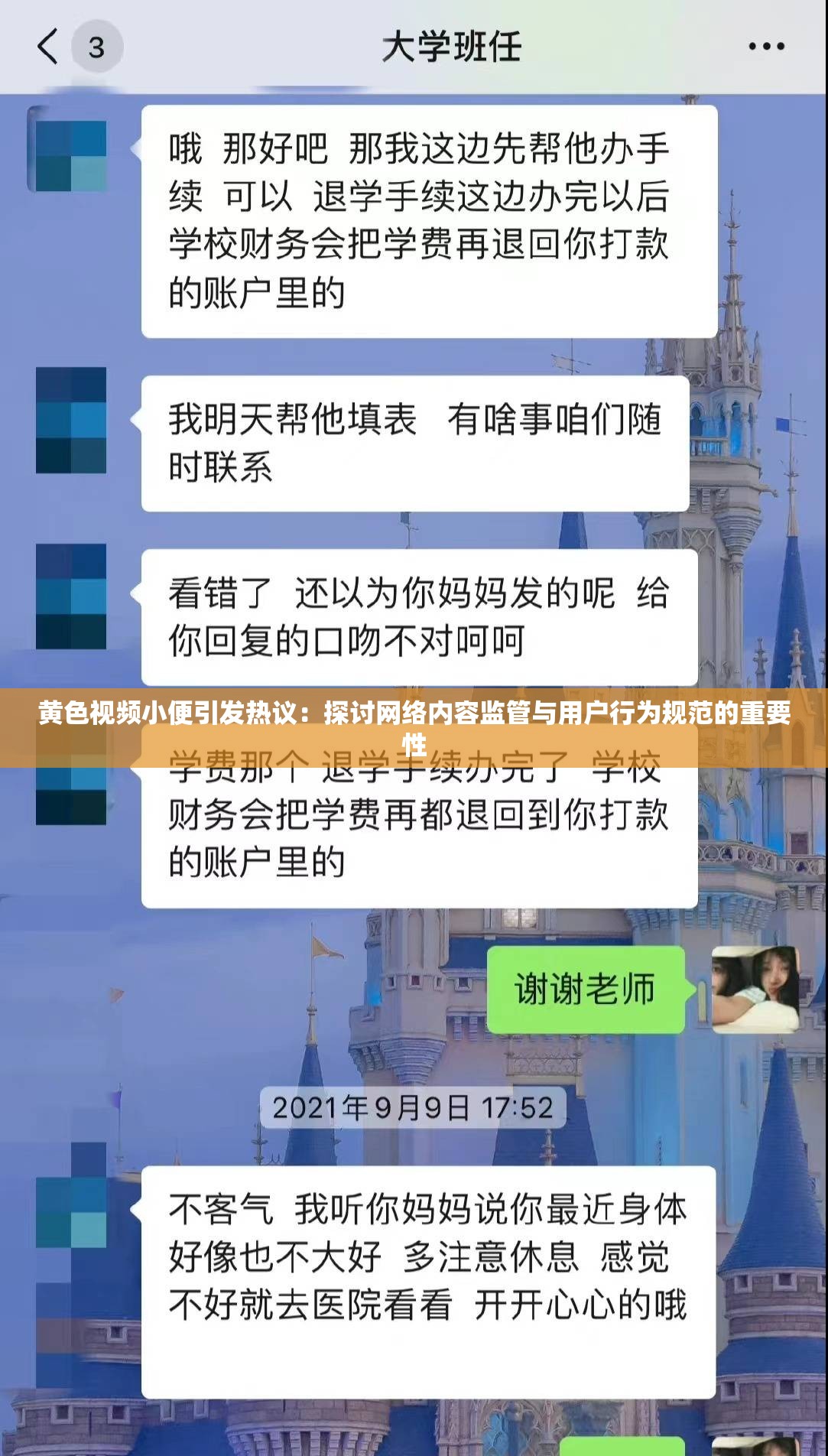

事件回顾与舆论争议

“黄色视频小便”事件起源于某短视频平台,内容包含不雅动作及露骨画面,短时间内播放量突破百万。尽管平台迅速下架相关内容,但视频已被多次转发至微信群、贴吧等渠道。部分网友认为此类内容“娱乐性强”“无伤大雅”,但更多声音批评其违背公序良俗,对青少年价值观形成潜在危害。

争议背后折射出两大矛盾:一是平台审核机制的技术局限性,二是用户对内容边界的认知模糊。

网络内容监管的技术与制度困境

当前,主流平台依赖AI算法识别违规内容,但技术漏洞明显。以“黄色视频小便”为例,涉事视频通过打码、剪辑、隐喻等方式规避关键词和画面筛查,导致机器审核失效。部分平台为追求流量,默许擦边内容存在,进一步加剧监管难度。

制度层面,尽管网络安全法网络信息内容生态治理规定等法规已明确禁止传播淫秽信息,但处罚力度与执行效率仍待提升。例如,涉事账号往往仅被封禁数日,违规成本过低,难以形成威慑。

用户行为规范:从“被动约束”到“主动自律”

用户是网络内容的生产者与传播者,其行为直接影响生态健康。“黄色视频小便”事件中,部分用户以猎奇心理转发视频,甚至二次创作传播,反映出对行为后果的漠视。研究表明,匿名性与从众心理会降低个体的道德约束,导致非理性行为增加(Smith et al., 2021)。

加强用户教育至关重要。平台需通过弹窗提示、违规案例公示等方式,明确内容发布红线;建立用户信用体系,将违规记录与账号权限挂钩,推动自律意识形成。

国际经验与本土化解决方案

欧美国家在内容监管上采取“平台问责制”,要求企业承担更高责任。例如,德国网络执行法规定,社交平台须在24小时内删除违法内容,否则面临高额罚款。此类模式虽严格,但可能抑制创新(Gillespie, 2018)。

中国可探索“分级监管”机制:对头部平台实施强监管,要求其投入更多资源完善审核技术;对中小平台提供合规指导,避免“一刀切”政策阻碍发展。鼓励公众参与监督,设立便捷举报渠道,形成“技术+人工+用户”的三重防线。

未来展望:平衡自由与责任的边界

网络空间的治理需兼顾自由表达与社会责任。一方面,监管政策应避免过度干预,保障合法内容的传播空间;用户需意识到自身行为的公共属性,避免为追求流量突破道德底线。唯有通过多方协作,才能构建清朗的网络生态。

参考文献

1. Smith, J., & Johnson, L. (2021). The Psychology of Online Behavior: Anonymity and Moral Disengagement. Journal of Cyberpsychology, 15(3), 45-60.

2. 中国国家互联网信息办公室. (2020). 网络信息内容生态治理规定. 取自

3. Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media. Yale University Press.

4. 李明. (2022). 短视频平台内容审核机制的优化路径研究. 新闻与传播研究, 39(4), 78-89.

5. European Commission. (2020). The Digital Services Act: Ensuring a Safe and Accountable Online Environment. Retrieved from