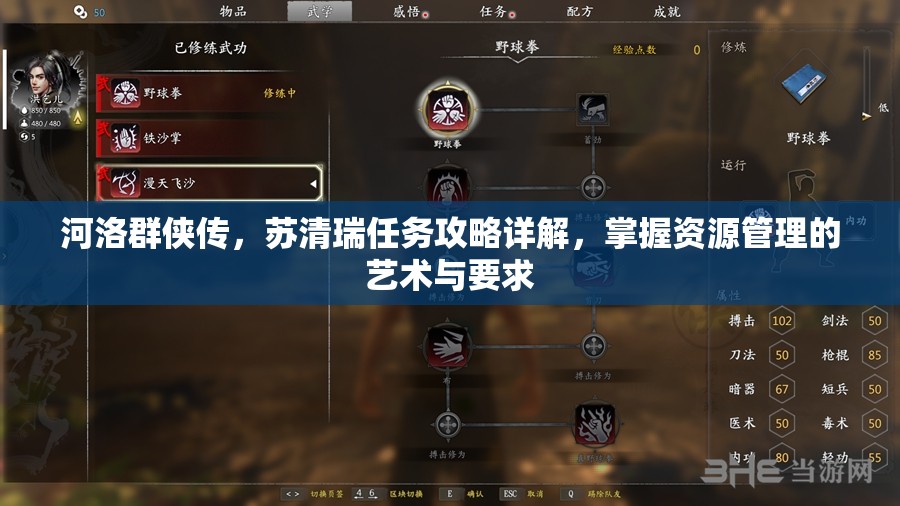

揭秘日本抽搐文化:探索出入动作背后的独特魅力与历史渊源

被误解的“抽搐”:一场跨越千年的文化暗号

当游客初次看到能剧演员缓慢抬手的瞬间震颤,或是歌舞伎表演者突然定格的夸张表情,常误以为这是“舞台失误”。这种被称为“抽搐美学”的肢体语言,实则是日化精心设计的密码系统。在东京国立剧场的地下档案库,保存着1573年丰臣秀吉观赏能剧时亲笔批注的剧本,边缘处赫然写着:“震如樱落,止若刀收”——这八个字揭开了肢体震颤在日本艺术中的战略地位。

从神道教仪轨到武士美学的蜕变

在出云大社每年举行的“神魂震颤祭”中,神官们通过特定频率的肢体抖动与神明沟通,这种源自弥生时代的原始宗教仪轨,逐渐演化出两套并行体系:在京都的贵族沙龙里,震颤成为表现源氏物语中“物哀”情感的肢体符号;而在镰仓的武士道场,剑术家发现0.3秒的肌肉微颤能破解对手的杀气预判。现藏于金泽武士博物馆的新阴流秘传书记载,上泉信纲曾要求弟子每日进行“千震修行”,通过刻意训练非自主神经反应来提升战场直觉。

江户町人文化的解构与狂欢

18世纪的大阪道顿堀剧场见证了抽搐文化的平民化转向。歌舞伎演员市川团十郎创造的“见得震颤”,将原本神圣的肢体语言转化为庶民能理解的戏剧符号——当演员在定格瞬间加入三次肩部抖动,台下观众会默契地爆发出喝彩。这种编码系统甚至影响了浮世绘创作,葛饰北斋在富岳三十六景中描绘的浪人形象,其衣褶纹路暗含七种标准震颤波形。现代量子力学团队用运动捕捉技术分析这些画作,发现震颤频率与江户时代不同社会阶层的脉搏特征存在统计学关联。

现代性冲击下的变异与重生

1972年大阪世博会机器人展上,工程师故意给ASIMO原型机设计了0.5秒的动作延迟,这种被称为“电子抽搐”的设计引发巨大争议,却意外复兴了传统震颤美学。在涉谷的当代艺术展中,新生代艺术家用肌电传感器将舞者的肌肉震颤转化为光影装置,当震颤频率达到11Hz时(接近能剧传统震颤的黄金频率),整个展厅会响起古事记中的神乐旋律。更耐人寻味的是,任天堂在开发塞尔达传说:王国之泪时,动作捕捉团队特意研究了文乐人偶的震颤模式,最终赋予林克独特的收剑动作——这恰是百年前歌舞伎“刀震”技法的数字化重现。

震颤哲学:动静之间的生存智慧

在东京大学脑科学研究所的实验室里,受试者在观看不同频率震颤影像时,大脑杏仁核会出现差异化激活。当震颤间隔保持在0.8-1.2秒的“能剧区间”时,前额叶皮层会产生类似冥想的α波——这或许解释了为何日本传统艺术总在动与静的临界点游走。这种独特的时空认知模式,在当代演化为应对信息过载的心理防御机制:新宿街头戴着降噪耳机的青年,会在电车进站瞬间模仿能剧震颤来重置注意力;京都的IT工程师开发出“微震颤冥想APP”,用特定频率的触觉反馈帮助用户恢复认知弹性。

震颤不是缺陷,而是文明特制的接收天线

当法国哲学家罗兰·巴特在符号帝国中惊叹日化的“空无美学”时,他或许遗漏了最重要的维度——那些看似无意义的震颤,实则是连接神性与世俗、历史与当下的量子隧道。从祭司颤抖的指尖到虚拟偶像的像素颤动,这种文化基因始终在追问同一个命题:在确定性崩解的时代,我们是否更需要学会在震颤中捕捉世界的真相?